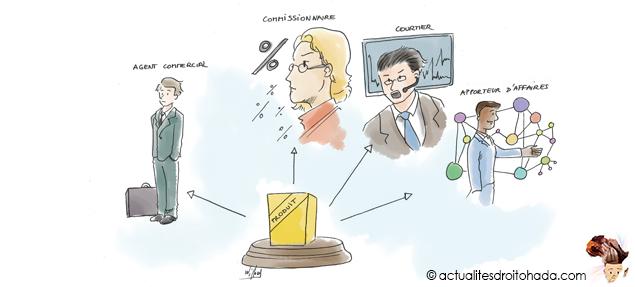

Les intermédiaires de commerce en droit OHADA

L agent commercial

L'agent commercial est un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un contrat de travail 64.

Deux éléments permettent de distinguer le contrat d'agence commerciale des autres contrats d'intermédiaire de commerce.

Premièrement, l'agent commercial est le seul parmi les intermédiaires de commerce à être un véritable mandataire. En effet, il agit au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants, ou d'autres agents commerciaux. Il est, par contre, impossible d'être l'agent commercial d'un professionnel qui n'entre pas dans une des catégories énumérées par l'article 216 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

L'agent commercial se distingue donc du commissionnaire puisque ce dernier agit en son nom personnel et est personnellement partie au contrat qu'il conclut 65. Il se distingue également du courtier dans la mesure où celui-ci se contente de rapprocher le vendeur et l'acheteur sans représenter l'une des parties 66.

Le deuxième critère de distinction du contrat d'agence commerciale porte sur l'objet du contrat. La mission principale de l'agent immobilier est de négocier, auprès de la clientèle, les contrats au nom et pour le compte du mandant, lequel ne sera engagé que s'il accepte de conclure le contrat proposé. Le mandant reste donc libre d'accepter ou de refuser les offres reçues.

L'agent commercial peut, toutefois, se voir reconnaitre la faculté de conclure des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. Il peut également être chargé de recevoir les marchandises du mandant en dépôt, de les conserver en bon état, puis d'en assurer la livraison après la conclusion du contrat avec les clients et d'en percevoir le prix 67. On parle dans ce cas d'agent dépositaire.

L'agent commercial est, en outre, un mandataire professionnel, ce qui implique la permanence du mandat.

Par ailleurs, le contrat d'agence commerciale se caractérise également par le fait que l'agent commercial est un professionnel indépendant. Cette indépendance a pour conséquence que l'agent commercial peut accepter sans autorisation, et sauf stipulation contraire, de représenter d'autres mandants 66. Il ne peut toutefois accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord écrit de ce dernier 69. L'agent ne peut, en effet, favoriser des intérêts contraires à ceux de son mandant, puisque cela serait contraire à l'intérêt commun qui caractérise le contrat d'agence commerciale.

L'intérêt commun s'explique par le fait, d'une part, que le mandant et l'agent poursuivent une cause commune à savoir la conquête et la fidélisation d'une clientèle et, d'autre part, qu'ils participent tous deux aux profits et aux risques de l'opération 70.

Cet intérêt commun a pour conséquence que les parties assument une obligation réciproque de loyauté, laquelle implique la sincérité dans la conclusion du contrat et la bonne foi dans l'exécution de celui-ci 71. Pour l'agent commercial, cette obligation de loyauté se traduit par une obligation de non-concurrence et, pour le mandant, par l'obligation de respecter l'exclusivité accordée à l'agent.

L'agent commercial et le mandant sont également tenus par un devoir d'information réciproque. L'agent doit, en effet, communiquer au mandant toutes les informations dont celui-ci a besoin tel que les souhaits des clients, les produits concurrents, l'état du marché, etc… 72 A contrario, le mandant doit fournir à l'agent des instructions aussi complètes que possibles et lui fournir toutes documentations nécessaires à l'exercice de son activité.

L'agent commercial doit, en outre, exécuter son mandat en bon professionnel et s'abstenir de révéler les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de son mandat.

Le mandant doit, quant à lui, rémunérer l'agent commercial et le mettre en mesure d'exécuter le contrat. En pratique, la rémunération de l'agent commercial prend la forme d'une commission, laquelle peut être définie comme tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires 73.

L'agent a droit à sa commission dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que ledit tiers a exécuté l'opération. La commission doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.

Précisons également que l'Acte uniforme relatif au droit commercial général réglemente la rupture du contrat d'agence commerciale.

Lorsque le contrat d'agence est conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l'expiration du terme prévu, sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par une quelconque formalité.

Par contre, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis dont la durée ne peut être inférieure à un mois pour la première année du contrat, deux mois pour la deuxième année commencée, trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes 74. Aucun délai de préavis ne doit toutefois être respecté lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure 75.

Lorsque le contrat d'agence commercial prend fin, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice afin de compenser la perte de part du marché que l'agent avait conquise pour le compte de son mandant. Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la cessation du contrat 76 et est égale au minimum à un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée du contrat ; deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement exécutée du contrat ; trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement exécutée du contrat. Au-delà de la troisième année, elle est fixée librement par les parties, sans pouvoir toutefois être inférieure à trois mois de commission.

Trois circonstances sont néanmoins susceptibles de priver l'agent du droit à l'indemnité compensatrice : la faute grave de l'agent, la démission volontaire et la cession de droits et obligations 77.

Lorsque le contrat a pris fin, les parties sont, en outre, tenues de restituer les documents et matériels détenus. Toutefois, la partie qui détient légitimement un bien de l'autre partie dispose du droit de le retenir jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû 78. L'agent reste également tenu, malgré la fin du contrat d'agence par une obligation de confidentialité et une obligation de non-concurrence.

_________________________

64. Article 126 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

65. J. Diffo Tchunkam, « Une hybridation juridique de la qualification du courtier issue de l'OHADA : Intermédiaire de commerce et commerçant. », Revue Penant n° 877 - Octobre / Décembre 2011, page 478.

66. Cass. com., 24 septembre 2003, n°2-12.265.

67. M. Pedamon, Droit commercial, Précis Dallozn 1994, p. 597.

68. Article 218 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

69. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

70. J. Ghestin, « Le mandat d'intérêt commun » in Mélanges Derrupe, GLN Joly et Litec, 1991, p. 105.

71. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Quadrige, 2014, p. 480.

72. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 301.

73. Article 220 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

74. B. Traore, « Présentation synthétique du statut du commerçant et des auxiliaires de commerce dans l'acte uniforme de l'Ohada portant droit commercial général », Actualités juridiques, n° 35/2003, p.7.

75. Article 228 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

76. A. Pedro Santos et J. Yado Toé, Ohada, Droit commercial général, Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 325.

77. P. Fieni, « Droit commercial général dans l'espace OHADA : étude comparative de l'ancien et du nouvel Acte uniforme », Actualités Juridiques, Edition économique n° 3 / 2012, p. 22.

78. Article 67 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.